本資料は論文「合気道の強さと理念について(合気会合気道と岩間神信合気道の比較)」の内容を補足するものであります。

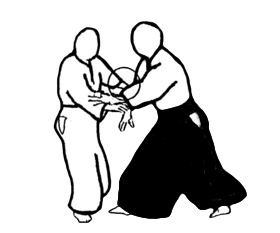

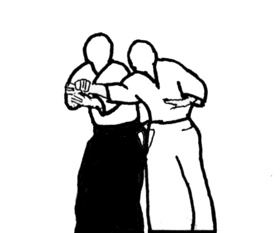

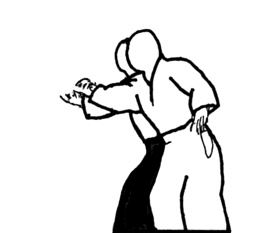

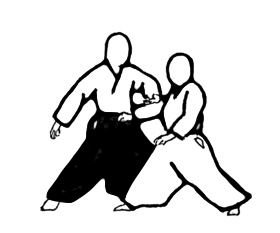

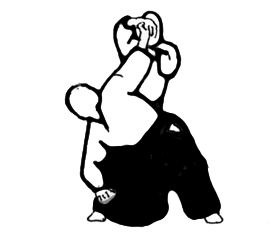

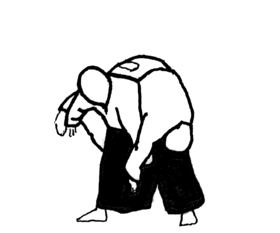

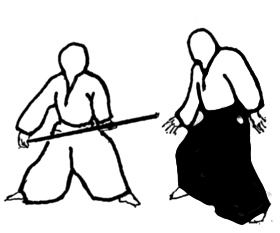

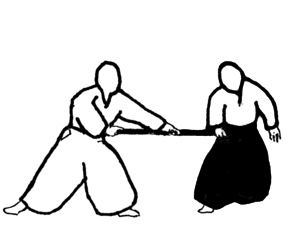

代表的な30の例を上げて、両スタイルの技を比較し、その相違点を挿絵を使って説明しております。

- 初稿 H13.12.20

- 改訂 H18. 4.13

- 改訂 H23. 9.30

- 改訂 H25.11.26

- 改訂 H26. 8.20

- 改訂 H27.12.13

- 改訂 H28. 1. 25

- 岩間神信合気修練会

- 7段 牧 康策

目次

- まえがき

- 具体的な相違点

(1) 共通(体勢別)

(2) 体の転換・呼吸法

(3) 固め技(一教〜四教)

(4) 四方投げ

(5) 小手返し

(6) 入身投げ

(7) 回転投げ

(8) 腰投げ

(9) 呼吸投げ

(10) 武器取り - 総括(まとめ)

- あとがき

私は、論文「合気道の強さと理念について」において、合気会合気道と岩間合気道とを分析・評価してその技の特徴を記述した。その後、時間の経過とともに私の論文の主旨である両スタイルの特徴の説明を読者に理解していただくためには、一つ一つの技の具体的な相違点を「挿絵」と「説明」で対比して説明するほうがよいのではないかということを思いついた。

私自身は幸か不幸か、論文そのものにも記述したとおり、両方のスタイルを経験し、しかもその経験年数をみるとほとんど大差ないと言ってよい。従って私がこの両方のスタイルの一つ一つの技を比較しようとするときは一人の人間(私自身)の個人的な経験が基準となって考えているということを改めてご理解いただきたい。( 論文第3章 参照)

以下の挿絵および説明については、主として、次の文献(書籍)を参考としている。

なお、技の呼び方が両スタイルで違う場合は便宜上「合気会合気道の呼び方」を用いたので、岩間合気道を稽古されている方々のご了解を得たい。

第2章「技の具体的相違点」の岩間合気道の技の説明の中で「赤色カタカナ」の部分は大先生自身の唯一の著書「武道」(昭和13年6月、200部限定出版、全40ページ)に記述されている場合は(武道)と記述し、岩間の戦後23年間に大先生から齊藤守弘先生に伝えられた「口伝」の場合は(口伝)と記述している。

本資料ではそれらを「武道」そのものの中からだけでなく、上記の参考文献の中からも出拠しており、その 文献番号( ① 〜 ⑪ )とページ番号( P○○ )を示している。参考までに章末の(注)に「武道」の目次の概略を記載させていただく。

「武道」そのものは日本文では再版されていないが、英訳されたものは2代道主の「まえがき(植芝盛平と合気道の概要 )」とともに出版されている。 ( " Budo —Teachings of the Founder of Aikido "—Kodansha International 社、1991— 平成3年)

和文「武道」が再版されなかったために、合気道関係者の間でさえ50年近くの長い期間にわたって「武道」の存在そのものさえ忘れられたままに経過してきたが、昭和50年代末になって当時の合気ニュース編集長スタンリー・プラニン氏によって見つけ出され、その内容が公表された。それはすぐに齊藤守弘先生に伝えられたが先生自身も初めて見るものであり、「この本こそ私を証明してくれる唯一のものだ。開祖が私を助けにきてくださった」と発言されている。

その後、上記の参考文献の ⑨「武産合気道(別巻)」が出版され、その中でプラニン氏が著書「武道」の出版の経緯などを説明され、技法内容については齊藤守弘先生が約50項目にわたって詳しく解説されておられるので、是非ともご一読をおすすめいたしたい。

合気会合気道の技の中には、この著書「武道」に示されている技はほとんど存在しない。

それはこの「武道」の記述のほとんどが「固い稽古」の技であるのに対して、合気会合気道の技は「気の流れ」のみだからであり、合気会合気道を稽古されている方々のご了解を得たい。

私は決して「気の流れ」そのものを否定しているわけではなく、「固い稽古」を修得してから「気の流れ」に進むべきであることを重ねて推奨いたしたい。(論文 第4章 および 第5章 参照)

(注)植芝盛平著「武道」の目次の概略

道文(道歌)

目次

技法真髄

心身変化の理

修業の方法

正面の鍛錬

横面の鍛錬

手の業

後の鍛錬

技法図解および解説(写真119枚)

練習上の心得

準備動作

徒手対徒手

徒手対刀

刀対刀

銃剣

終末動作

武道奥義(道歌)

技別の具体的な相違点の摘出にあたっては当初 80 項目以上に上ったが、検討の結果、「気の流れ」に限れば同じように見えるもの、挿絵でははっきりとその差を示すことができないものなどを削除し、結局次の 30 項目にまとめることとした。

実際には、私のような未熟な者が気付くことができない様々な相違点が無数に存在しているものと考えるが、一方、30 項目の比較はそのまま両スタイルの技全体を象徴的に比較しているのではないだろうかとも考えている。

さて、30 項目の相違点を次のような項目のもとに体勢別・技別に分類して記述していくものとする。

(1) 共通(体勢別)

オモテ ウラ オモテ・ウラともに受けが先に打ち込み、それを取りが受けて制する。合気道の「護身」の考え方は両スタイルともに同じであるが、

正面打ちそのものが形式的、協調的な正面打ちになっていなければ幸いである。 相手が強くかつ必殺の気をもって打ち込んできた場合、オモテ技は無理な技になるのではないだろうか。 ウラ技はタイミングよく行えば有効となる。 (気の流れ) オモテ・ウラともに受けの攻撃の気を察したら、取りが下から手刀をもって受けの顔面を打っていく。これはあくまでも機先を制して「護身」を全うするということであり、初めから勝っているという意味である。 「我ヨリ進テ攻撃スルコト(両手及足ヲ同時ニ使用ス)(武道)」 ( 武道ーP12, ④ーP50, ⑨ーP44, ⑩ーP42 ) 受けから先に打ちこまれた場合にはウラ技が有効である。 岩間合気道では相手は力が強く、武道の心得がある者と考えた上ですべての技ができている。 受けはうしろ足を取りの側方へ踏み出しつつ、手刀をもってななめから取りの横面を打つ。 取りの側面に回って手刀をななめにして打ちこむ横面打ちはあまり威力がないのではないだろうか。 特に意識することなく形式的、協調的な「横面打ち」になっていなければ幸いである。 (気の流れ) 受けはうしろ足を前方へ踏み出しつつ、頭の真うしろから手刀をもってほぼ垂直に取りの横面を打つ。 合気剣の「横面打ち」の形をそのまま体術にしたものであり、威力がある。 「右足ヨリ一歩前進シツツ右手刀ヲモッテ敵ノ左横面ヲ打ツ(武道)」 ( 武道ーP16, ④ーP54, ⑤ーP20, ⑩ーP45 ) (固い稽古・気の流れ) 取りは当て身を入れつつ、受けの横面打ちを足を踏み換えて丸くさばいて相半身となる。このあと固め技や投げ技に入る。 このとき受けに抵抗する気がある場合は、反対の手で脇腹に突きやパンチなどを仕掛けてくる危険性もあるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは当て身を入れつつ、受けの横面打ちを足を踏み換えて下まで斬り下ろすようにしてそのまますぐに流し、相半身となる。 十分に間合いをとって受けをくずしており、安全である。 「下マデ斬リオトスヨウナ気持チニナレ(口伝)」( ⑤ーP24, ⑩ーP146 ) この形から「固め技」に入ることは基本的に無理があるが「投げ技」に入ることは可能である。 (固い稽古・気の流れ) (注)(3)ー ⑤ 項「横面打ち一教〜四教(転身)」も参照されたい。 取りは当て身を入れつつ足を踏み換えて体を開き相半身となる。さらに受けの肘に手刀をあて曲げるようにしてその腕を制し、手前にくずす。 このとき力の強い受けの肘はあまり曲がらない可能性があり、また受けに抵抗する気がある場合は、途中で反対の手でパンチなどを仕掛けてくる危険性もあるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは受けをそのままその側面に大きくくずして当て身。 このとき受けの肘を曲げる必要はなく、また受けの反対の手はとどかない。 合気道では相手につかまれた場合には当て身とともに側面へくずすのが原則であり、この原則は片手取り、袖口取り、袖取り、胸取り、肩取りなどのすべてに適用される。 (固い稽古・気の流れ) (注)合気会合気道の形は大先生の戦前の古い形として残されているが、戦後、岩間で大先生自身によって岩間合気道の形に改良されている。 逆半身で受けは取りの肩を普通につかむ。 このとき「取り」は「受け」に対して反対の手による突きや足による蹴りを仕掛けることができる可能性があるのではないだろうか。 武道的なつかみ方としては不十分なものでなければ幸いである。 (気の流れ) 逆半身で受けは肩の先をつかみ、取りの動きを封じるようにする。 これは「受け」が「取り」の反対の手による突きや足による蹴りを防御できる武道的なつかみ方である。このつかみ方でも受けをくずせるようにする。(次項(1)ー⑥ 項参照) (固い稽古) 片手取りと同じようにして体を開き、受けの肘を制してくずす。 このとき力の強い受けの肘はあまり曲がらず、また受けに抵抗する気がある場合は、反対の手でパンチなどを仕掛けてくる危険性もあるのではないだろうか。 また取りは自分の肩を十分に引いていないので手の力だけで斬り返すこととなり、力の強い相手には無理が生じることがなければ幸いである。 (気の流れ) 片手取りと同じように受けを側面へ十分にくずしており、安全である。 また自分の肩を十分に引いているので肩・腰・手の全部の力で斬り返すことととなり合理的である。 (固い稽古・気の流れ) (注)(1)ー ④ 項と同じく、大先生の戦前の古い形である。 片手取り、肩取りと同じようにして体を開き受けの肘を制してくずす。 このとき力の強い受けの肘はあまり曲がらず、受けが反対の手でパンチなどを仕掛ける危険性もあるのではないだろうか。 (気の流れ) 片手取り、肩取りと同じようにして受けを側方へ十分に開いてくずして固め技に入る。 (固い稽古・気の流れ) (注)(1)— ④項と同じく、大先生の戦前の古い形である。 受けの側面へ足を入れる位置が細かく指導されておらず、受けに強くつかまれた場合などは不要な力を要することがなければ幸いである。 取りと受けは連続して交互に転換を続け、安定した体さばき(転換)の稽古を目的としている。 従って強くつかまないことが前提となっており、特に意識することなく形式的、協調的な体の転換が行われているのでなければ幸いである。 (気の流れ) 取りは自分の爪先を受けの爪先に正確に合わせて側面に入る。体さばきとして最も合理的な形である。 「右足爪先ノ前ニ左足爪先ヲツキアワセル (口伝)」 ( ④ーP53, ⑩ーP43 ) 側面に入って正しい半身をつくって呼吸力(気力)を充実させ、数秒間は静止する。体さばき(転換)だけでなく、押されても引かれても動かない強い腰をつくることを主要な目的としている。 「体ノ変化後両足ヲ六方ニ開キ姿勢ヲ安定セシムルヲ要ス(武道)」 ( 武道ーP11, ⑨ーP40 ) (固い稽古・気の流れ) 逆半身で受けは取りの手刀を斬り下ろし側面から諸手でつかむ。 このとき「取り」は「受け」に対して反対の手によるパンチや足による蹴りなどを仕掛けることができる可能性があるのではないだろうか。 武道的なつかみ方としては不十分なものでなければ幸いである。 (気の流れ) 逆半身で受けは取りの手刀を斬り下ろし、それを「剣」と心得て側面から諸手でしぼりこむようにつかむ。 これは「受け」が「取り」の反対の手によるパンチや足による蹴りを防御できる武道的なつかみ方である。 (固い稽古) 取りは内側の足を受けの側面に踏み込み、外側の足を外方はへ開いて転換しながら手刀をふりかぶる。次いで内側の足を受けのうしろへ踏み出しながら投げる。 このとき投げるための「支え足(突っ張る足)」がなく腕と腰だけで回転する形となるので、力の強い相手が抵抗すれば無理が生ずるのではないだろうか。 武道における「呼吸法」は受けにしっかりつかませた上で、正しい形でこれをくずしながら強い呼吸力を鍛錬するものであり、その点やや形式的、協調的な呼吸法になっていなければ幸いである。 (気の流れ) りは内側の足を受けの側面に踏み込み、肩・肘・腰・気持ち全体を下げ腰をひねりつつ手刀をふりかぶり、受けと完全に同じ方向を見る。受けの両腕は取りの肘の上にのって体勢がくずれる。 そのままの体勢で外側の足(外方へ開かない)を投げの「支え足」として、内側の足を引きながら投げる。武道的な呼吸法である。

外側の足を開く場合は形を変えて呼吸投げとなる。 (固い稽古) (注)岩間合気道には合気会合気道の「立法呼吸法(オモテ)」に相当する形はない。 取りは受けの側面に足を進め、腰をひねりつつ体を開き固め技に入る。 このとき足を入れる位置が細かく指導されていないため、受けに強くつかまれた場合などは不要な力を要することがあるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは自分の足の親指の爪先を受けの足の親指の爪先に正確につけて、腰をひねり体を開き固め技に入る。このとき最も合理的に無理なく、技を行うことができる。 「右足爪先ノ前ニ左足爪先ヲツキアワセル(口伝)」 ( ④ーP53, ⑩ーP43 ) 「押シ気味ネジリ気味ニマルク抑エル (口伝)」 ( ④ーP53, ⑩ーP43 ) (固い稽古・気の流れ) 取りは受けの手首・肘を制しつつ内側の足を踏み込みつつ、受けの腕を斬り下ろして抑える。 このとき両手と内側の足を同時に踏み込むために、力の強い相手が抵抗する気がある場合は抑えこみに無理を生ずるのではないだろうか。 また受けの腕をタテにして抑えるため、受けが力を抜いてクルリと腰を寄せて起き上がってくる危険性がなければ幸いである。 さらに受けを抑えるとき前の足を踏み出して受けの腕と体の角度を90°以上にするが、抑えた最後の瞬間に受けが力を抜いて肘を内側に曲げ、腕を抜いてしまう危険性もあるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは受けの手首・肘を制しつつ腰をひねって受けの腕と体の角度を 90°にして自分の前下に抑える。(「内側の足」は出さない ) 受けははね返すこともできないし、動くこともできない。このあと内側の足を深く進めて受けをくずす。受けを抑えるときの腕と体の角度は 90° にする。 「崩シテカラ相手ヲ突キトバスヨウニ大キク足ヲ出ス(口伝)」 ( ④ーP50, ⑩ーP42 ) 「敵ヲ地上ニ押フル時ソノ腕ヲ体ト直角ナラシムルコト肝要ナリ(武道)」 ( 武道ーP12, ④ーP50, ⑨ーP44 ⑩ーP42 ) (固い稽古・気の流れ) 取りは内側の足を踏み込みながら受けの腕を斬り下ろしたあと、受けの手を他方の手で三教にもちかえる。 相手を十分にくずしておらず、また胸につけてもちかえていないために、力の強い受けが抵抗する気がある場合は、もちかえの瞬間に素早く自分の手を返してもぎ取ってしまう可能性があるのではないだろうか。(オモテ) ウラ技についても同じ。 (気の流れ) 取りは受けの腕を斬りおろしたあと、内側の足を進めて受けの体勢をくずし、さらに手を胸につけた状態で他方の手で三教にもちかえる。受けは体勢がくずされ、かつ手が胸についているため手を返すことができない。(オモテ) ウラ技についても胸につけてもちかえる。 「必ズ相手ト相並ビ、トッタ手ハ胸ニツケル (口伝)」 ( ④ーP128, ⑩ーP99 ) (固い稽古・気の流れ) 取りは三教にもちかえたあと、外側の足を下げつつ受けの腕をうしろの方へ斬り下げて抑える。 このとき受けの手をひねり上げることがないため、技の切れ味が鈍くなる可能性があるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは胸につけて三教にもちかえたあと、腰をひねって受けの手をひねり上げ、そのあと受けのうしろの方へ斬り下げて抑える。

四教も三教のようにひねりあげてから抑える。 「右手ヲ以テ敵ノ右指先ヲ握リ右ニ捻リツツ少シク上方ニ突キ上ゲテ

(武道)」 ( 武道ーP15, ⑨ーP62 ) (固い稽古・気の流れ) 岩間合気道にはこの形はなく、下図のように斜め前方に入り身して受けをくずし固め技に入る形(横面打ち(入身⦆しかない。 取りは足を踏み替えて受けをさばき、その手首をつかみ反対側の手刀で受けの肘をすり上げて斬り返して固め技に入る。 このとき力の強い相手が強く打ちこんできた場合には斬り返すことができない可能性があるのではないだろうか。また受けが反対の手でパンチなどを仕掛ける危険性がなければ幸いである。 この形(転身)から「固め技」に入ることは基本的に無理があるのではないだろうか。特に意識することなく形式的、協調的な斬り返しが行われているのでなければ幸いである。。 (気の流れ) 取りは機先を制しつつななめ前へ出て受けの横面打ちを制しつつその体勢をくずし、その手首と肘をつかんで斬り返す。 「左足ヨリ左前ニ前進シツツ左手刀ヲ以テ敵ノ右手ヲ打チ払イ右手刀ヲ以テ面ヲ攻撃ス(武道)」 ( 武道ーP23, ④ーP54, ⑤ーP20, ⑩ーP45 および P144 ) 合気会合気道のように取りが足を踏み替えて正面で受けをさばく場合は、斬り下ろして素早く流すのが原則であり、相手の手を止めたり、相手につかませたりしてはならない。 この原則は正面打ち、横面打ち、片手取り、肩取りなどのすべてに適用される。 (固い稽古・気の流れ) (注)(1)ー ③ 項「すべての横面打ち(転身)の受け方」も参照されたい。 四方投げの形が剣の形から来ていることは認められているが、実際に剣の素振りなどの稽古が行われていないために次のようになるのではないだろうか。 (1)手首のつかみ方—普通に手首をつかむ (2)ふり上げ—受けの前面へ(受けの肘を自分の腕にのせる感じ) (3)半身の変換—直線的で大きい (4)腰のひねり—180°回転 (5)ふり下ろし—両手が 額から離れる(剣を頭上でふりまわす感じ) (6)投げ固めー下方へ斬り下ろし、受けの頭の上方で固める(受けが体を丸めて両足で蹴る危険性) 全体として技の合理性や切れ味にやや問題があるのではないだろうか。また力の強い受けが抵抗する気がある場合は無理を生じるか、あるいは手首を痛める可能性があるのではないだろうか。 (気の流れ) 武器技で稽古される「剣の斬り上げ」の形がそのまま四方投げに体現されるので次のようになる。 (1)手首のつかみ方—オヤ指が脈部にあたるようにつかむ (2)ふり上げー受けの腕の接線(直角)方向へ(自由に動く) (3)半身の変換—小さく丸く速い (4)腰のひねり—切れがある(剣の斬り上げの腰の形) (5)ふり下ろし—両手が 額の前(剣の素振りの形) (6)投げ固めー剣を斬り下ろすように投げ、受けの背面に回って固める 剣と体術の理合が具現される典型的な技の一つであり、無理がなく安全である。 「敵ノ右腕ヲ刀ト心得テ動作スルヲ要ス(武道)」 「右手ノ拇指ニテ脈部ヲ制スルコト肝要ナリ(武道)」 ( 武道ーP17, ⑤ーP28, ⑨ーP70, ⑩ーP148 ) 「相手ノ体勢ガ崩レルマデハ両手ヲ頭ニツケルヨウニシテ転回スルコト(口伝)」 ( ⑤ーP16, ⑩ーP142 ) (固い稽古・気の流れ) (注)四方投げや小手返しの「飛び受け身」は演武の場合は特別に稽古するが、実際の護身場面では使われないと考えてよい。 オモテ 取りは受けの「側面」から受けの「前面」へななめに足を大きく踏み出しつつ、手刀を「ラセン状」にふりかぶって四方投げに入る。 このとき力の強い受けに抵抗する気がある場合は、入ろうとする瞬間に反対の手でパンチなどを仕掛ける危険性がなければ幸いである。 (気の流れ) 取りは受けの「側面」から受けに対して「直角方向」へ腕をふり上げつつ、腰(足)は「剣の斬り上げ」の形でふりかぶって四方投げに入る。 合理的な方向からの入り方であり、余計な力が要らずかつ安全である。 「相手ノ右側面カラ入ルヨウニ (口伝)」 ( ⑤ーP16, ⑩ーP142 ) (固い稽古・気の流れ) (注)合気会合気道の形は大先生の戦前の古い形として残されているが、戦後、岩間で大先生自身によって岩間合気道の形に改良されている。 ウラ 取りは受けの側面に入り体を転換しつつふりかぶって四方投げに入る。 このとき受けの体勢が十分にくずれていない場合もあり、力の強い受けがふりかぶりの瞬間に腕を自分の方へ引けば技がかからなくなる可能性もあるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは自分の爪先を受けの爪先に合わせ、「剣のうしろ斬り払い」の形で後方を斬り払うようようにして受けの体勢を十分にくずし、ふりかぶって四方投げに入る。 「右足爪先ノ前ニ左足爪先ヲツキアワセル (口伝)」 ( ④ーP53, ⑩ーP43 ) 「相手ノ手首(脈部)ヲ握リツツ後ロヲ斬リ払ウヨウニスル(口伝)」 ( ⑤ーP30, ⑩ーP149 ) (固い稽古・気の流れ) 取りは一方の手で受けの手の甲を小手返しに取って転換し、その場で両足を踏み替えるように大きく踏み込みつつ両手で受けの手首を返して投げる(位置が高い)。 このとき受けの手を外側へねじるような小手返しとなり、力の強い受けが抵抗する気がある場合は効かない可能性があるのではないだろうか。 また初心者の受けがうまく受け身をとらないと手首を痛める可能性もあるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは一方の手で受けの甲を小手返しの形に取って転換し、そのあと両足の踏み替えではなく、前足を大きく開きつつ両手で受けの手首を返し、指関節を握りこむ(位置が低い)。 受けの真うしろの方向へ受けの手首を返すので受けは抵抗することができず、また手首をねじらないので初心者にとっても安全である。 (固い稽古・気の流れ) (次項(5)ー ② 項を参照) (注)四方投げや小手返しの「飛び受け身」は演武の場合は特別に稽古するが、実際の護身場面では使われないと考えてよい。 取りは上段または下段で受けの手をはずして小手返しにつかむが、受けに抵抗する気がある場合は、この瞬間に意識して素早く手を引き、つかまれないようにする可能性があるのではないだろうか。 合気会合気道には「固い稽古」がなく「気の流れ」のみである。従って、実際の場面を考えると果たして本当につかめるのだろうか、つかめなかったらどうするかという一抹の不安が残るのではないだろうか。 (気の流れ) 岩間合気道の「基本技」(固い稽古)としては、取りは下から自分の手を交叉させて四本指で受けのオヤ指をつかんではずす(挿絵上)、または、四方投げ(ウラ)の要領でつかんではずす(挿絵下)の2つの方法がある。 (固い稽古) 「気の流れ」の場合は合気会合気道と同じ入り方となるが、いつでもつかめるという基本があるから一抹の不安はなくなる。 (気の流れ) 取りは受けの側面へ入身し、体を外方へ転換させつつ受けの首のつけ根を手で押さえつけて下方へくずし、受けが起き上がってくるところを肩口へ導く。一歩大きく踏み出し斬り下ろして投げる。 受けの首を押さえこんだとき、受けに抵抗する気がある場合は体の向きを変えて取りに抱きついてきたり、取りの脚部を強打したりする危険性がなければ幸いである。 また受けが強くて首を手で押さえつけられない場合、あるいは押さえつけたあと受けが起き上がってこないで自分から離れていく場合などは投げに入れない可能性があるのではないだろうか。 全体として特に意識することなく形式的、協調的な投げ方が行われているのでなければ幸いである。 さらに、この形では受けの起き上がるタイミングに合わせるために、取りは自分自身の投げたい方向へもっていくのに問題がある。 (気の流れ) 取りは受けの側面へ受けと同一方向を向きつつ入身し、受けの腕を右(左)下に斬り下ろし、反対の手で受けの後ろ襟をとって自分の胸元に引き寄せる。 「深ク入身ニ入リツツ右手刀ヲモッテ敵ノ右手刀ヲ右下ニ切リオロス(武道)」 ( 武道ーP16, ⑤ーP123, ⑨ーP68, ⑩ーP202 ) 受けを仰向けにして、取りは一歩踏み出しつつ右(左)前肘で受けの首を払うように投げる。 「左手ニテ後襟ヲトリ(或ハ腰ヲ押ヘ)右足ヲ踏ミ込ミツツ右前肘ヲモッテ首ヲ押シ下ゲテ倒ス(武道)」 ( 武道ーP10, ⑤ーP123, ⑨ーP36, ⑩ーP202 ) 「コノ時右手ノ指先ニ力ヲ入レ腕ヲ内側ニ向クルコト必要ナリ(武道)」 ( 武道ーP10, ⑤ーP123, ⑨ーP36, ⑩ーP202 ) 入身したあと回転しなくとも一気に受けをくずしているので受けは抵抗できない。 さらに、気の流れで受けを胸元に引き寄せたまま自分の投げたい方向まで自由に回転していけるので、どの方向へでも投げることができる。 (固い稽古・気の流れ) (注)合気会合気道の形は 元合気会本部師範部長 藤平光一氏によって始められた形である。もし首を押し下げた形になった場合は「首投げ」が最適である。 取りは受けの突きをさばきつつ受けの側面へ入身し(体は開いてない)、さらに一歩入りながら受けを肩口へ導き、一歩大きく踏み出し斬り下ろして投げる。 この形は出会い頭にうまくすれ違ったときに有効であるが、受けが突きを一瞬止めて、肘テツやパンチなどを仕掛けたり抱きついてきたりする危険性がなければ幸いである。 (気の流れ) 取りは受けの突きをさばきつつ体を開いて受けの側面へ入身し、受けの「腕のつけ根」をつかんで肘を曲げる。その自分のつかんだ拳を自分の脇の下に入れるようにして投げる。受けは肘テツ、パンチや抱きつきができない。 「左足ヲ敵ノ後方ニ進マセ、左手デ右腕ノツケネヲ持ツ(口伝)」 ( ⑤—P141 ⑩—P214 ) (固い稽古・気の流れ) (注)合気会合気道の形は大先生の戦前の古い形として残されているが、戦後、岩間で大先生自身によって岩間合気道の形に改良されている。 取りは技の途中で一方の足を引きながら、受けの手を大きく斬り下ろし、受けは頭を下げる。このとき受けに抵抗する気があれば、頭を下げないか、あるいは自分から手を離してそのまま離れてしまうことができる可能性があるのではないだろうか。 また投げるとき他方の手で首のつけ根を抑えるのは基本ではない。 全体として特に意識することなく形式的、協調的な投げ方が行われているのでなければ幸いである。 (気の流れ) 取りは技の途中で一方の足を引きながら、受けの手が離れないように押し気味にして小さく丸く斬り下ろし、受けの手をつかんで斜め後ろへ引くと受けの頭は下がる。 受けは途中で手を離すことはできず頭を下げざるを得ない。 また投げるとき他方の手で後頭部を抑えるのが基本である。 「回転投ゲハ三角ニ入レ(口伝)」 ( ⑥ーP22 ⑪ーP235 ) (固い稽古・気の流れ) 取りは一方の足を受けの両足の間に踏み込み、腰を落とし腕を上へ伸ばし、腰をひねって他方の足を踏み込んだ足に引きつけるようにして投げる。(挿絵下) このとき腕の伸ばす方向が真上に近いため、受けが腰ではなく背中の方へ乗る可能性があるのではないだろうか。(挿絵上) また足を引きつけて投げるため、投げたあと受けを見るような形となり、多人数取りで次の相手に背中を見せる危険性もあるのではないだろうか。(気の流れ) 取りは一方の足を受けの両足の間に T 字型に踏み入れ、腰をおとし腕が天井の隅(柱の頂)を指すように伸ばし、振り子のように下を向けば受けは投げられる。 受けは取りの腰に十字に乗り、また足を引かずに投げるため、そのまま次の相手に向かうことができる。 「右足ヲ相手ノ両足ノ間ニ進メテ左手デ柱のテッペンヲ指スヨウナ気持デ自分ト相手ノ体ガ十字ニナルヨウニスル (口伝)」 ( ⑥ーP32 ⑪ーP242 ) (固い稽古・気の流れ) 岩間合気道にこの形はない。 取りは受けの前方に足を進めつつ、手刀をふりかぶって受けをつりだし、自分の体の向きを回転して手刀を斬り下ろして投げる。 このとき途中で一瞬、取りは受けの前面に入るので、受けに抵抗する気がある場合は、下の方の手を離してパンチなどを入れるか、足で蹴るか、あるいは抱きついてくる危険性がなければ幸いである。 (気の流れ) 取りは受けの側面に入身したとき、下の方の手(地の手)は下方へ突き出す。このとき受けに抵抗する気がある場合は、自分からにぎっている下の手(地の手)を離すことができる可能性があるのではないだろうか。 特に意識することなく形式的、協調的なくずし方が行われいるのでなければ幸いである。 (気の流れ) 取りは受けの側面に入身したとき、下の方の手(地の手)は受けの背後に回して上方へ押し気味にし受けの手がはずれないようにする。 (固い稽古・気の流れ) 以下の挿絵ではその差を識別することが難しい場合もあるけれども、実際には普段の「武器技」の稽古そのものの有無がその差となって現れてくるものと思われる。 短刀取り 杖取り 太刀取り 合気剣、合気杖の武器技が取り入れられていないために武器による攻撃は素人風な攻撃になりやすく、武道的な攻撃としては不十分なものになるのではないだろうか。 武器技(合気剣、合気杖)を稽古しているので、攻撃は実践的であり、中途半端なものではない。 相半身から取りは当て身を入れつつ受けの側面に入身し両手で杖をにぎる。足を進めて杖の他端を受けの前面からななめ上方へ突き出し、うしろ足を踏み出しながら杖をふりかぶって回転し(四方投げオモテの形)斬り下ろして投げる。 このとき力の強い受けが両手でしっかりと杖をにぎっている場合には、ふりかぶれない可能性があるのではないだろうか。 また、受けに抵抗する気がある場合は途中で取りと受けが正対する瞬間に手を離してパンチなどを仕掛ける危険性がなければ幸いである。 (気の流れ) 逆半身から取りは当て身を入れつつ受けの側面に入身し両手で杖をにぎる。杖の他端を受けののななめ前方へ突き出して受けの体勢をくずし、受けの背中の方へ転換しながら杖をふりかぶって回転し(四方投げウラの形)斬り下ろして投げる。受けと正対することはなく、安全かつ合理的である。 四方投げオモテの形は「杖投げ」のときは有効であるが「杖取り」では適当ではないのではないだろうか。 (固い稽古・気の流れ) 取りは当て身を入れつつ受けの側面に入身し(体は開いていない)左手で杖の中ほどをつかみ(受けの左手の外側)、右手刀をふりかぶって斬りおろして投げる。 このとき取りは受けを見ながら投げているため技の切れ味はが鈍くなる可能性があるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは当て身を入れ体を開きつつ受けの側面に入身し、左手で杖の中ほどをつかみ(受けの左手の内側)、右手で受けの首を斬り払うようにうしろへ投げる。 このとき取りは受けを見ていないので技の切れ味が鋭くなる。 (固い稽古・気の流れ) (注)技の名は「杖取り(呼吸投げ)」が適当である。 取りは当て身を入れつつ受けの側面に入身し、体を開きながら受けの小手と杖とを一緒に巻き込むようにして小手返しに投げる。 このとき力の強い受けが両手でしっかりと杖をにぎっている場合には、受けの両手を返せない可能性があるのではないだろうか。 特に意識することなく形式的、協調的な動きが行われているのでなければ幸いである。 (気の流れ) 岩間合気道には受けの小手を直接つかむ形はなく、挿絵のように、杖そのものの端の方を握って大きく返し、他方の手で杖の中央をつかみ、大きくふみ出しながら両手で前方へ投げる。 (固い稽古・気の流れ) 取りは当て身を入れつつ受けの側面に入身し、右手で太刀の中柄(なかつか)をつかみ、受けと同じ方向を向くように転換し斬り下ろすように投げる。 このとき受けの肘の制し方がやや不十分であるため技の切れ味が鈍くなるのではないだろうか。 (気の流れ) 取りは当て身を入れつつ受けの側面に入り身し、右手で中柄(なかつか)をつかみ、自分の右肘を受けの左肘の下に入れ斬り下ろすように投げる。受けの肘を十分に制しているため技の切れ味が鋭くなる。 (固い稽古・気の流れ) 第2章を終わるに当たって私は合気会合気道に大先生が70代になって岩間の里で到達された体術との理合いをもつ系統的な武器技が存在しないために、両スタイルの「武器技」の比較ができないことを非常に残念に思うものである。 合気会合気道において一般に「武器技」と言われているものの内容は「武器取り」またはその応用であってこれらは体術の範疇に入るものであり武器技ではない。 先ず第一に、合気会合気道と岩間合気道の技を具体的に比較してみたとき、その形の細かい部分の合理性の説明についてはかなりの密度の差が存在していることを確認できる。それは前者の技が「気の流れ」のみであるために全体の流れとしては合理的に説明されているけれども細かい部分になるとあまり詳しく説明されないのに対して、後者では「固い稽古」の段階で一つ一つの技が細かい部分まで合理的に説明されるからである。( 論文第7章 参照) 恐らく素人の第三者から見れば、両スタイルの「気の流れ」の技の細かい部分は識別できないために同じように見えてしまうに違いない。しかしながら、ひとたび実際の場面ともなればこの細かい部分の合理性の差が技の切れ味の差となり、そのまま護身能力の差となって現れてくるのではないだろうか。( 第2章 (3)—① 項、(3)—② 項、(4)ー① 項 などを参照されたい。) 第二に、合気会合気道の技は「気の流れ」のみであるために、初心者の段階から取りと受けとが協調して流れるように、無理に抵抗しないで動くように教えられる。この流れるような動きは年を経るうちに習慣となって無意識のうちに身についてしまうのはきわめて自然なことではないだろうか。 これに対して岩間合気道では、初心者の「固い稽古」の段階で一つ一つの技について相手の抵抗を含めて細かく技が教えられるので、初めから取りと受けとの間に協調するという習慣が入り込む余地がない。岩間合気道の「気の流れ」では受けが自由に攻撃し、取りが一方的にそれに合わせるだけである。( 論文第5章 参照) 合気道のような試合の無い武道においては、意識して協調(馴れ合いの引き金となる)という落とし穴は排除すべきなのではないだろうか。それが実際の場面における自分の護身能力の向上につながっていくのではないだろうか。( 第2章(2)—③ 項、(3)—⑤ 項、(10)—④ 項などを参照されたい。) 第三に、前項と重複するようにもなるが、合気会合気道でも実際の場面における相手の反撃の危険性については一般的なものについて教えられているが、「気の流れ」であるからそれは一般的な限られたものになりがちである。しかし自分で実際場面での相手の抵抗、反撃をいろいろと想像してみた場合、想像すれば想像するほどどうしても自分の心の中に「護身能力」についての一抹の不安が残らざるを得ないのではないだろうか。 一方岩間合気道では、「固い稽古」の段階で考えられる相手のほとんどの抵抗が細かく想定されているので(すべてとは言えないが)、その危険性に対応する技も細かいところまで考えられている。従ってそれがより多く自分の護身能力に自信をもつことにつながっていくことになるのではないだろうか。( 第2章(1)—③ 項、(6)—① 項、(10)—②項 などを参照されたい。) 第四に、武道の稽古においては相手は打つ、つかむ、突く、蹴るなどすべて 一撃をもって致命的な打撃を与えようとしてくるものと考えるべきである。合気会合気道の体術の打ち方、つかみ方、突き方は普通に打つ、普通につかむ、普通に突くなど一般的、常識的な形で行われている場合が多いのではないだろうか。武器による攻撃も素人風である。 これに対して、岩間合気道では体術の打ち方、つかみ方などは武道の心得のある者が現実的かつ効率的な攻撃をしてくることを前提としている。武器による攻撃も普段の「武器技」の稽古がそのまま適用される。そういう実戦的な稽古をすることによって自分の護身能力に対する自信をさらに高めることができるのではないだろうか。

この項目もまた第2項および第3項と表裏一体をなすものでもある。

( 第2章(1)—① 項、(1)—② 項、(10)—① 項 などを参照されたい。) それでは、両スタイルの実技にこのような相違点が生じる根本の原因は何なのであろうか。 賢明なる読者には既にお気付きのことと思うけれども、それは岩間合気道に存在して合気会合気道には存在しない「固い稽古」と「武器技」という2つの基本的な技法に起因していると思うものであり、この2つの基本技法が大先生の合気道の中には存在しているということを意味しているのではないだろうか。 もう少し具体的に言えば、「固い稽古」を省略することによって技の細かい部分の合理性、取りと受けが協調しないこと、相手の反撃の危険性の排除、常に相手をくずし続けることの重要性などが不十分になるということであり、「武器技」を省略することによって気合い、半身による安定、腰のひねり、技の切れ味、相手の攻撃の現実性などが不十分になるということではないだろうか。 もちろん大先生はかって「わしは合気道を通じてみんなの個性を呼び起こすんじゃ。あとはお前達でやれ」とは言われている。 しかしながら私は「固い稽古」と「武器技」とは昭和30年前後に岩間の里で大先生が「剣・杖および体術の理合い」に到達されたときから大先生の合気道の必修の要諦となり、かって2代道主が言われたような補助手段ではなくなったのではないだろうか。(論文第10章の「年表」参照) 精神的に勝負にこだわらず愛と和合の精神を重視する考え方には敬意をもって接しているつもりである。和やかな雰囲気の中で流れるような動きの稽古が行われ、それが心と体のバランスのとれた健康法となり、年をとってもできる生涯武道として機能していることも事実である。 また、その「気の流れ」の技がタイミングよく行使されたときには実際の「護身」に役立つことは事実であり、実際の場面においてもそうあってほしいと願うものである。 さらに、それは地域の社会教育活動の核となって青少年教育・融和親睦あるいは健康増進などに役立っていることも周知の事実であり、そういう広い意味において合気会合気道は将来も広く普及していくであろうと考えている。 従って、論文の第1章や第10章にも記述したとおり、私は合気会合気道そのものを否定したり非難したりする意図はなく、両スタイルは互いにそれぞれの特長を受け入れ、切磋琢磨して共存・発展していければよいと思っている。 われわれ岩間合気道を稽古する者も日常心がけておくべき点がある。( 論文第8章「岩間合気道の注意すべき点」参照) 従って普段の稽古も体術・武器技ともに「段階的指導教育法」にもとづいてみんなが満足感と充実感をもって終わるような楽しいものとし、寛容な気持ちを持って来る者は受け入れ、武道として末長く社会に貢献していくことができればよいと思っている。 しかしながら、その上で「両スタイルはともに大先生の合気道を出発点とはしているけれども、合気会合気道は大先生が晩年に岩間で集大成された合気道とは理念的にも実技的にも明らかに異なるものである」という一点だけは、後世のために、客観的かつ具体的に指摘させていただきたいのである。 理念的には、合気道の究極的な理念が「和合」であることは不変の原理であるけれども、合気会合気道ではその和合の理念を先行させて、技の形が教えられる入門の段階から稽古そのものの中で「形式的和合」あるいは「協調的和合」が強調される。 一方、大先生の合気道(岩間神信合気道)はあくまでも馴れ合いを排し、絶対不敗の技を求めて鍛錬し、その結果として「武道的和合」あるいは「絶対的和合」を信じられる境地に至ることを目標としている。( 論文第10章末(注)参照) 簡潔に言わせていただけるならば、合気会合気道は自分と相手とが合わせる合気道であり、岩間合気道は自分が相手を合わさせてしまう合気道であると言ってよいのではないだろうか。 実技的には、前述のように合気会合気道では「武器技」は採用されず、体術も「気の流れ」のみで「固い稽古」は削除されている。そのために入門から熟練に至る途中に存在すべき本当の意味の段階的な鍛錬というものが存在しない。従って受けが取りに対して一切の協力をしなかった場合には技そのものが円滑に流れていかないということにならなければ幸いである。 一方、大先生の合気道(岩間合気道)は「武器技」と「体術」は一体となって併用され、体術も「固い稽古」から「気の流れ」へ段階的に鍛錬される。それによって受けのいかなる攻撃に対しても取りが一方的にそれに合わせることに習熟しさえすれば常に勝っているという状態をつくり出せることができるのではないだろうか。 2代道主は約70年前の終戦直後、平和協調主義の盛んな世相の中にあって「合気道」を復活させ、かつ養神館スタイルなどとの競争の中で少しでも多くの会員を集めるために、大先生の合気道の「気の流れ」の中から約50種の普遍的な技を選ばれて一般大衆に分かりやすく取りつきやすい合気道を編集され、それを「合気会合気道」とされた。 2代道主はその理念を新しい時代の新しい「 精神武道」「哲学武道 」であると自負され、それは現在でも国内外の多くの人々によって支持されている。( 論文第4章 参照) 私は、それは時代の流れに沿う新しい考え方の一つであり、大先生の「武道」の理念とは最終的には違うものであるけれども、一般的な「人間形成道」としては間違いなく正しい理念であってその意味では決して間違っていると言ってはならないものであると思っている。 従って将来も和合を強調される植芝家のご繁栄を願うばかりである。(植芝吉祥丸著「合気道一路」芸術出版社 平成7年10月、97ページ以下も参照されたい) 一方、大先生自身は岩間にあってさらに修業を重ねられて究極の技を追究されるとともに「剣・杖・体術の理合」を集大成され、その理念と実技の両方が齊藤守弘先生さらに齊藤仁平先生によって「岩間神信合気道」となって継承されるのである。 その過程の中で大先生ご逝去のあと10年余りの試行錯誤を経て齊藤守弘先生が工夫考案された「段階的指導教育法」の存在というものをわれわれは決して忘れてはならないと思っている。 私は、合気道は日本の武道の長い長い歴史の中で100年か200年に一人ぐらい現れる剣聖、武人、達人たちによって産み出されてきたいくつかの歴史的な武道(例えば宮本武蔵の「五輪書」など)に相並ぶ画期的な日本武道であり、大先生が約50年前に茨城県岩間においてその基本を完成された「 実戦武道」「神信武道(神の啓示を受けて会得された武道) 」であると思っている。 従ってその理念と実技が末長く後世にまで忠実に継承され、真の「武道」として国内外に広く普及されていくことを願うものである。 以上、賢明なる読者の賢明なるご判断を期待して終わりといたしたい。 (終) ① すべての「正面打ち」そのものの考え方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

② すべての「横面打ち」の打ち方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

③ すべての「横面打ち(転身)」の受け方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

④ すべての「片手取り」のくずし方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

⑤ すべての「肩取り」の肩のつかみ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

⑥ すべての「肩取り」のくずし方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

⑦ すべての「胸取り(片手)」のくずし方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

① 「片手取り体の転換」の入り方とその目的

(合気会合気道)

(岩間合気道)

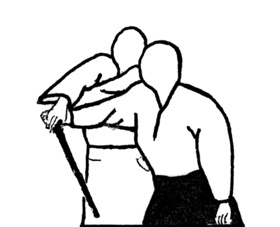

② 「立法呼吸法」の諸手のつかみ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

③ 「立法呼吸法(ウラ)」の投げ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

① すべての「一教〜四教(ウラ)」の入り方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

② すべての「一教〜四教(オモテ)」の固め方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

③ すべての「三教」の手のもちかえ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

④ すべての「三教(四教)(ウラ)」の固め方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

⑤ 「横面打ち一教〜四教(転身)」の入り方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

① すべての「四方投げ」の投げ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

② すべての「四方投げ(オモテ・ウラ)」の入り方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

① すべての「小手返し」の投げ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

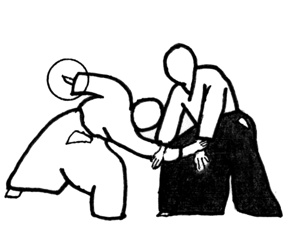

② 「片手取り小手返し」の基本技の形

(合気会合気道)

(岩間合気道)

① すべての「入身投げ」の投げ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

② 「突き入身投げ(入身)」の入り方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

① すべての「回転投げ」の投げ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

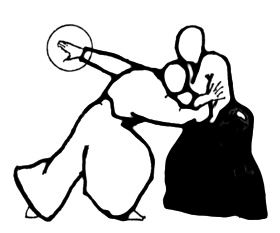

① すべての「腰投げ」の投げ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

① 「両手取り呼吸投げ(転換)」の入り方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

② 「両手取り天地投げ」のくずし方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

① すべての「武器取り」の攻撃のし方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

② 「杖取り(四方投げ)」の入り方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

③ 「杖取り(入身投げ)」の投げ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)

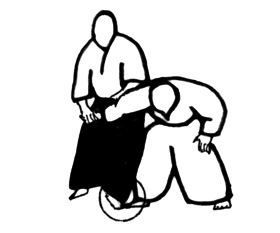

④ 「杖取り(小手返し)」の形

(合気会合気道)

(岩間合気道)

⑤ 「太刀取り(呼吸投げ)」の投げ方

(合気会合気道)

(岩間合気道)